このページの目次

歯周病は、人から人へ感染する病気です。過去にはギネスブックに人類史上最も感染者数の多い感染症と掲載されたことも。

どのように感染するかというと、主に垂直感染(親子間)・水平感染(家族間)で感染する可能性があるとされています。その中でもほとんどの人が親から感染している場合が多く、歯周病菌に感染しないことはまずあり得ないほど難しいと言えます。

ですが、しっかりとした歯磨きと歯科医院での歯周病予防を行うことで、歯周病菌の感染・進行を抑えることができます。逆に、歯磨きを疎かにしたり、歯周病予防をしなければ、歯周病はどんどん重症化してしまうでしょう。

また、歯周病は身体の健康も妨げる恐ろしい病気です。脳梗塞・心筋梗塞などの身体の病気、特に糖尿病との深い関係もわかっています。(※1)歯周病程度と考えずに、しっかり治療して進行しないよう予防をしましょう。

※1)糖尿病は歯周病のリスクを高め、生物学的にもっともらしいメカニズムが豊富に示されています。(中略)炎症性歯周病は、肥満と同様の方法でインスリン抵抗性を高め、それによって血糖コントロールを悪化させる可能性があります。

歯周病は進行する病気で、進行した歯周病を元に戻すのは困難で、治療も難しくなります。歯周病の治療には早めの治療とセルフケアが必要です。

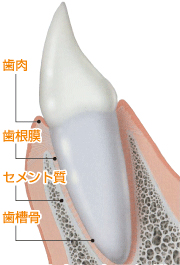

セルフケア・定期検診をしっかり行っていれば、健康な歯周組織を保つ事が可能です。

歯肉溝 0.5~2mm

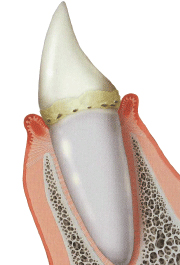

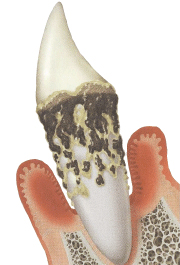

歯肉にプラーク(歯垢)という細菌の塊がた溜まり歯肉が炎症を起こし、歯と歯茎の境目の溝(歯周ポケット)が広がり始めました。

歯周ポケット 4mm以内

治療回数 1〜3回

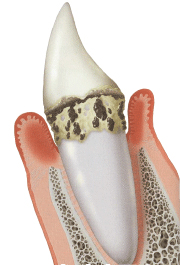

歯肉が大きく腫れ始め、歯周病菌が歯周組織に侵入し、歯根膜の破壊が始まりました。歯周ポケットは深くなり、プラークや歯石がたまっています。

歯周ポケット 5mm以内

治療回数 3〜6回

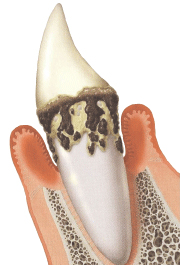

炎症がさらに拡大して歯槽骨も歯の根の長さの半分近くまで破壊され、歯がぐらつきはじめました。歯周ポケットも更に深くなってきています。

歯周ポケット 6mm以上

治療回数 3〜6回

歯槽骨が半分以上破壊され、歯はグラグラです。咬合性外傷という咬み合わせの問題が始まるのはこの頃からです。

歯周ポケット 6mm以上

治療回数 3〜6回

最終的にグラグラになった歯は自然に抜けてしまいます。歯周病によって歯槽骨が破壊されているため、インプラント治療などは難しくなります。

歯周病は口臭の主な原因の一つです。歯石や歯垢をはじめとする歯の付着物の匂い、むし歯などの疾患に伴う匂い、そしてもっとも多いとされているのが歯周病による臭いです。

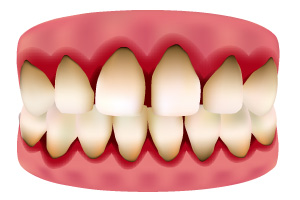

歯周病は初期段階では痛みもなく自覚症状がなく、放っておくと静かに進行する病気です。気づかないうちに歯周病が進行して、いつの間にか少しの刺激で出血するようになります。

さらに歯周病が進行すると歯茎からの出血に膿が混じってくるようになり、それが口臭の原因となってきます。そこにプラークや歯石の臭い、場合によってはむし歯の臭いも重なり、独特な嫌な臭いを発します。

長期間歯医者に行っておらず、口臭が気になっている方は、一度歯科医院で歯周病のチェックをしてもらうことをお勧めいたします。

歯茎の腫れや痛み、出来物など様々な症状で悩まれておられる方は少なくありません。そしてそのほとんどの場合の原因が「歯周病」という病気です。

歯周病は、昔は「歯槽膿漏」とも呼ばれていた病気で、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患です。

歯と歯肉の境目に食べかすや汚れが溜まると、そこを多くの細菌が住処として、歯肉の辺縁が炎症を起して赤くなったり、歯茎が腫れたりします。腫れの割には痛みはほとんどの場合もありますので、進行に気づかない人もたくさんおられます。

歯周病が進行すると、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目の溝が深くなり、歯を支える土台となる骨が溶けはじめ、歯が動揺をはじめます。最終的には歯が脱離したり、歯科医院での抜歯となることもあります。

歯周病には「歯肉炎」「軽度歯周病」「中等度歯周病」「重度歯周病」と、段階を経て悪くなっていきます。

もちろん軽度の段階で治療に臨めば回復も早いですが、重度になればなるほど治療が困難に成り、最終的には手遅れになることもあります。

歯茎に違和感を感じたり、歯茎がブヨブヨする、歯磨き時や物を咬んだ時に出血が見られるようなら、歯科医院へ行くタイミングです。まずはしっかり治療しましょう。

歯周病の治療には縁上クリーニング、SRP(スケーリング・ルートプレーニング)等による縁下の歯石取りによって細菌の住処を減滅させたり、歯周内科(お薬による治療)によって物理的に細菌の数を減らす方法などがあります。

重度の場合には歯周外科という、歯茎を開いて直接縁下に埋まっている歯石を除去する方法などもあります。

口臭が気になると言うことでご来院される方は少なくありません。口臭の原因は主にお口の中から来るものと、内臓から来るものがあります。その中でも約8割以上がお口が原因によるものであるといわれています。

口臭があるかないかを調べるには、ブレストロンという口臭測定器もありますが、直接嗅いだだけでも、歯科医ならおおよそそれが何によるものなのかを推測する事ができます。

また、レントゲンや口腔内の状態から、口臭の原因物質や大元となる疾患を特定して治療することも可能となります。

むし歯や歯周病がこの口の中の疾患の主な原因となります。歯周病は元々独特の臭いのある疾患で知られていますし、むし歯も放置しておくと強烈な臭いを発します。

これらが原因の場合、口から吐く息に臭いがあるのが特徴です。

逆に対処法も単純で、虫歯や歯周病を治療すればこの臭いは改善します。もちろん治療は大切ですが、その後のセルフケア、即ち歯磨きやフロスが重要になります。

舌の表面にできるこけ状のものを舌苔(ぜったい)といいます。体調や全身の病気などにも影響され、風邪をひいたときなどに脱水症状になると、口の中の自浄作用が低下して舌苔がたまるようになり、臭いを発するようになります。

舌苔は舌ブラシを使って軽く磨くと落ちますが、磨きすぎるとかえって逆効果になることもあるので、軽くこする程度にしましょう。

実際には大して「ニオイ」がないにもかかわらず「クサイ」と思ってしまうことを自臭症と言います。

マスクを着けていると雑菌がマスクに付き、匂いを発することがありますが、この匂いを実際の口臭だと思ってしまったり、「くさいかも」と思って口を閉じ続けることで口腔乾燥が起こり、実際にニオイを発してしまうこともあります。

口臭は内臓疾患やその他の病気による臭いも原因となります。例えば胃が悪ければ独特の臭いを発しますし、糖尿病の方からは甘酸っぱい臭い、蓄膿症の人は膿のような臭いがしたりもします。

これらは歯科領域での治療は難しく、内科や耳鼻科での治療となります。

朝起きた時の独特の臭いや、空腹時の込み上げてくる臭い、女性であれば生理の時に臭いを発する人もいます。これらは一時的なものですので、気にする事もありませんが、規則正しい生活や、しっかりとした睡眠をとることで、改善される事もあります。

にんにくやニラ、たまねぎ、キムチやお漬物などを食べた後の臭いや、お酒やジュース、コーヒーなどを飲んだ後の匂いがこれにあたります。嗜好品でいえばタバコがこれにあたりますが、タバコはそれ以外にも歯周病を加速させるためさらに他の臭いも発するので禁煙をお奨めします。

これらは口の中のにおいは歯磨きや洗口液でとることはできますが、胃の中から上がってくる臭いはとることができません。しかし時間が経てば臭いはとれますので、気になる方は、TPOに応じてこれらの食物・嗜好品を取らないことが対策となります。

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

休診日:日曜・祝日

※日曜・祝日診療は下記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

最寄り駅はJR神戸線土山駅。2号線沿いでお車、バイク、自転車でのお越しも便利です。駐車場11台あり。

他のエリアでもアップル歯科の治療を受けられます